今週の時事雑感 10/31~11/13

もうトランプ以前の世界には戻れない(その5.ドルに代わるもの その2.)

ぼくは4年前、米中覇権交代はないという「そりゃそうだろう」論を書いている(⇒ポイント解説№280)。当時、10年以内に米中GDP逆転が起きるだろうことは一般的な予想だった。だからといって覇権交代となると、アメリカの覇権の基礎であるドル覇権に人民元が挑むということで、その通貨覇権の交代はあり得ないから米中覇権交代はないという筋立てだ。ではなぜ「あり得ない」のか。通貨覇権は「合意された支配」で、それは「利便性」と「信認」が構成要素だ。中国は資本規制をしているから利便性に劣る。資本規制を緩和できないのは信認に欠けるからだ。この信認とは、中国経済に対する信認ではなく中国政治に対する信認だ。つまり共産党一党支配に対する信認を世界市場が「合意」できないということにつきる。

こんなぼくの議論は、かつても今も未熟で貧しいことにあらためて恥じ入る。まず、利便性も信認も相対的な概念だ。そしてどの国際通貨も「歴史的慣習」であり、初めから確固たる信認を与えられていたわけではなく、実体が先行していたことが観察されるのだ。次にぼくの未熟さは、無意識に国際通貨に関する議論を、先進国中心の国際金融市場を前提としてしまっていることにあった。

あらためてここでは、人民元でなくてユーロでもはては円でもいい、政治的に一定の信認が与えられ、それが国際金融の中心でなくてもある地域で実体が先行し、利便性が技術的に補われていくならば、前回観察した「脱ドル・ドル離れ」によって生まれた空間のなかで決済通貨となり、準備通貨となりうるという仮説に立って議論を進めていこうと思う。

中国は従来、人民元の国際化には慎重だった。それが資金流出を促すという警戒からだ。それが2022年の共産党大会報告以降、人民元建ての貿易決済は推進されることになった。イランやロシアに対するアメリカの経済制裁を背景に、中国はエネルギー取引をほとんど人民元で決済するようになっていた。トランプの「自国第一主義」にはグローバル・サウスの相互連携を強めていく作用があったのだ。

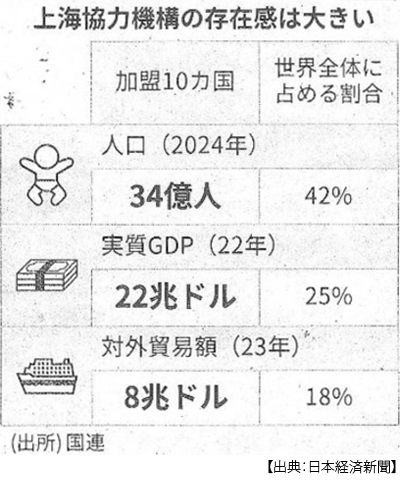

中国が人民元経済圏への意思を強く打ち出した画期は、8月31日に上海で開幕した上海協力機構(SCO)での習近平氏の演説だった。そこで習氏はSCOの開発銀行を早期に設立するよう提唱した。SCO加盟国の貿易額は2023年にはすでに世界の18%に達している。BRICSなら20%を超え、一方G7はその比率を低下させている。

トランプは新興国への援助部門だったUSAID(米国際開発局)を解体してしまったが、これが新興国の脱ドル依存の流れを作った。また新興国には強権的な国家が多いため、アメリカのドル制裁を警戒する傾向も強くなっている。そこに中国は人民元建ての融資を増やし、新興国の脱ドルを促しながら非ドル決済ネットワークを一気に構築しようというのだ。

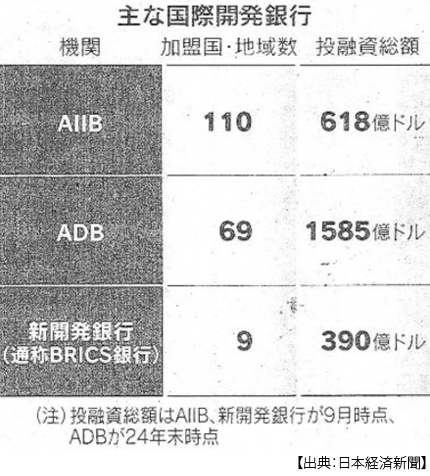

SCO開発銀行設立のハードルは高くない。先行例としては2016年設立のアジアインフラ投資銀行(AIIB)には110ヵ国が加盟している。その1年前にはBRICS銀行(新開発銀行)を発足させている。人民元経済圏が脱ドルを埋めていく、すなわち「ドルに代わるもの」の実体が、すでに構築され始めているのだ。

それでも課題はやはり、人民元の信認と利便性だ。ここでは2つ、この問題に関する中国の動向を指摘しておこう。1つめは9月24日、中国商務相が世界貿易機関(WTO)で途上国として待遇を受ける地位を放棄すると発表した。そのメッセージは、多国間主義貿易に背を向けるアメリカに対して中国が、自ら自由貿易を推進していく意思を明らかにするものと見られている。

2つめは、ロイター通信が8月20日に報じたところによると、中国政府が人民元を裏付けにしたステーブルコインの発行承認を検討していることが分かったというのだ。いまだ中国は国外への資本流出を警戒し、国内での暗号資産などの取引を禁止している。しかしSCO開発銀行構想を通じて人民元決済網を構築して行くには、人民元の「利便性」を飛躍的に高めていくことが求められている。リスクはあるのだが、香港では先行してステーブルコイン条例がこの8月に施行されているのだ。

人民元圏なんてしょせん「地域通貨」の類いだろう。そのように見限ることで気づくのだが、そうなのだ、地域で信認があり利便性があれば決済通貨で在り準備通貨たり得る。あとはその地域が拡大するだけのことなのだ。

ドル信認不信につけ込もうとする野心が人民元なら、ドル動揺への警戒心がユーロだ。この1年で見れば、ユーロ戦略は前半がアグレッシブ、後半はディフェンシブだった。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が6月17日、「今こそ『グローバル・ユーロ』となる好機だ」とブログで決意を示した(6月29日付同上)。グローバル・ユーロ、話の流れで言うと、地域通貨であるユーロをドルに比肩する国際通貨にしていくというアグレッシブな決意だ。そのためにはユーロ建て国債の発行規模が鍵になる。

ユーロは、欧州統合が市場統合を経て通貨統合に到達したという段階の象徴であり、しかし財政はいまだ各国独自だ。そこがユーロの不安定性でもある。したがって次の段階すなわち財政統合の水準を高めていくことを、そもそもマーストリヒト条約は展望している。そこで欧州共同の国債、各国から集めた財源でEUが発行し、それこそグローバルな投資家から投資の対象となっていくことが求められるのだ。

その欧州共同債の発行を増やす契機としてあげられるのが、EUの防衛費増強の機運であり、8000億ユーロ規模の「欧州再軍備計画」だということだ。しかし、こうした欧州統合加速の旗振り役であるフランスが、それも財政再建を巡って政治が混乱し、また最大の資金源であるドイツの自国国債に対するこだわりもあって、共同債発行増の見通しは明るいとは言えなくなっていた。

こうしてグローバル・ユーロの機運は萎んだかに見えたが、今度は防御的な動機から「デジタルユーロ」の制度設計が一段階進むことになる。欧州中央銀行は2029年頃に中銀発行デジタル通貨(CBDC)発行を計画しているが、その課題のひとつが銀行からの預金流出だった。そこでまずは個人の保有額を3000ユーロ(約52万円)に制限すればそのリスクを抑えられるという試算をまとめた。

ここで注目すべきはドイツ連邦銀行のバルツ理事の、デジタルユーロ発行は「欧州の主権のために必要になる」という発言だ(10月21日付同上)。10月30日、欧州中央銀行はデジタルユーロを2029年にも発効すると発表し、「欧州の通貨主権と経済安全保障を守る」とその意義を強調した(10月31日付)。

通貨主権維持という危機感は、いったいなにを警戒しているのだろう。それはドル建てステーブルコインだ。欧州のキャッシュレス化は、ビザやマスターカードといったアメリ資本資本に依存している。そしてトランプ政権はこのドル建てステーブルコインによるドル覇権の維持を唱えている。このままではUSステーブルコインの波及(ユーロとの交換)によって、欧州銀行からの預金流出が避けられなくなるだろう。欧州市場にとってこれは外来種によって生態系が荒らされるようなものだ。これにデジタルユーロで対抗しようとするのが「主権を守る」なのだ。

このようにユーロ共同債とデジタルユーロは、アグレッシブであれ防御的であれドルへの対抗を意識したものであり、その意識はかつてなく強いものとなっている。なかでもデジタルユーロはEU加盟国共通の危機感を背景とするゆえに合意のハードルが低く、またそのデジタルユーロの具体化がユーロ共同債の活性化につながる可能性が高い、つまりユーロの国際金融市場における利便性と信認が高まり、「ドルに代わるもの」として存在感を増していくと見られているのだ。

さて、そのEUの通貨主権を脅かすブラックバス扱いのドル建てステーブルコインだが、これがかなりの曰く付きの代物だ。7月18日、ドル建てステーブルコインの普及を目指す「GENIUS(ジーニアス)法」がトランプの署名で成立した。トランプはこれで「ドルの世界の基軸通貨としての地位を次世代にわたり確保することになる」と語った。このジーニアス法で、ステーブルコイン1ドルにつき同額のドルや短期国債などを裏付け試算を持つことを義務付けた。するとステーブルコインが普及すればそれだけ米国債の購入も増えるという理屈だ。

これには深い影がある。トランプは1月に大統領就任直後の大統領令で政府がデジタル通貨を発行することを禁止した。さらに8月にも下院はFRBが個人向けの中央銀行デジタル通貨(CBDC)発行を阻止する条項を追加した。ステーブルコイン(暗号資産)の普及にはCBDCは邪魔だということだろう。

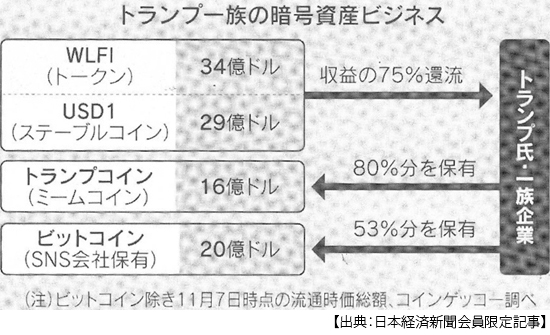

もちろんこれでドル建てステーブルコインは急騰した。おそらくこれで一番儲けたのはトランプ一族だということだ。トランプは昨年9月に「ワールド・リバティ・フィナンシャル(WLF)」という暗号資産ビジネス会社を設立している。その後1年でトランプ一族は100億ドル(1.5兆円)の資産を築き上げたという。3月にはSNSでトランプは「暗号資産の国家戦略備蓄の軸は、ビットコインとイーサリアムになる」と声明を出し、直後にこれら指名された暗号資産の価格は跳ね上がった。こんなことが利益相反にならないなら、アメリカが完全に壊れてしまっているという証左だ。

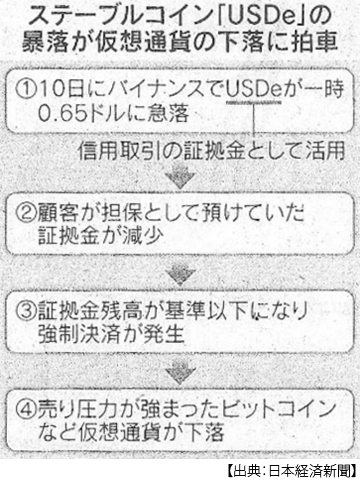

そんなドル建てステーブルコインだが、偶然にもEUがデジタルユーロの制度設計を明らかにした10月に暴落し、合計時価総額が2週間で約90兆円減ったのだ。ビットコインも10月上旬の最高値から2割近く下落した。投資家たちはステーブルコインの急騰に酔い、高いレバレッジをかけた信用取引に手を突っ込んでいった。そこで価格が下落すると強制決済が膨らみ、ついに米ドルとの価格が乖離する事態が発生した。

まさに仮想通貨(暗号資産)の構造的なもろさが露呈したのだ。このように「価格の安定」からほど遠いドル建てステーブルコインを、トランプはドル覇権維持の切り札だと言うのだ。本気かどうか、それ以前に利益相反だろ。そんな私的利権のために、ドル信認を失墜させ、基軸通貨のバーチャル化を加速させているのだ。

もうトランプ以前の世界には戻れない。ドルに代わるものが急がれる。そして世界は急いでいるし、急がされているのだ。

もうトランプ以前の世界には戻れない、ではトランプ以前の世界ははたして真っ当だったのか、それは持続可能だったのかと溜息交じりに問いを立ててしまって、2ヶ月にわたって自分の身の丈に合わない課題を背負ってしまった。結局はいつもの通り、平板で冗長なそれこそ「雑感」のつづれ織りとなってしまった。

そんなことをしている間に日本は、しっとりトランプと密着し、その反社まがいの要求を跳ね返すどころか追加で特典を与え、その一方で中国とは喧嘩上等ときた。物価高対策が喫緊の課題と口では唱えながら、円安の急進展にはアナウンスひとつ発しない。そんな政治がかつてないほどに高く支持されている。

おそらくぼくのほうが間違っているのだろう、そう自己を疑うことでしか世間を信じることができない。このめまいも、やはり加齢のせいなのだろう。

日誌資料

-

10/31

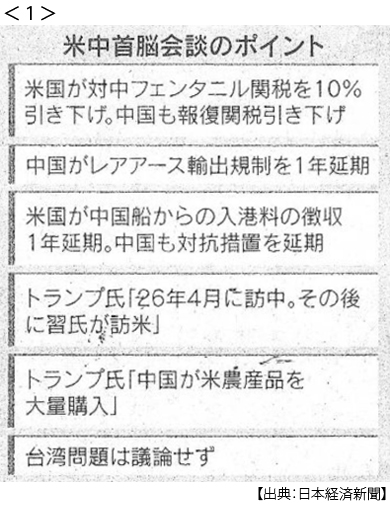

- ・米中 緊張緩和を優先 首脳会談 双方が関税下げ <1>

- ・日韓 シャトル外交を継続 高市首相 李大統領と初会談

- ・デジタルユーロ 29年にも 欧州中銀 主要中銀で初の発行 <2>

- ドル1強 欧州に危機感 通貨主権維持へ「再設計」

- ・日銀・FRB覆う米経済の「霧」 利上げ「春闘の初動注視」

- 日銀総裁 市場は「12月」有力視

-

11/01

- ・日中、米にらみ早期初会談 両首脳「戦略的互恵」確認

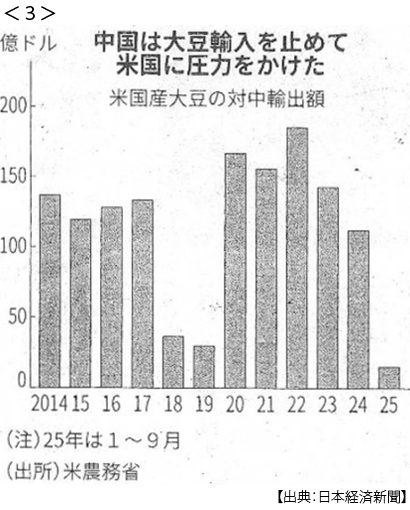

- ・米、自滅した対中貿易戦争 トランプ流に3つの失敗 <3>

- 関税過信 単独主義 持久戦で焦り 中国大豆輸入 米急所突く 相場揺らす交渉の切り札

- ・メタ、時価総額30兆円失う AI投資膨張、4兆円起債 収益化道筋、市場に懸念

-

11/02

- ・APEC首脳宣言 「多角的な貿易支持」触れず 米反発に配慮か

- ・「1年延期」習氏と合意 賭け トランプ氏、中間選挙にらむ 支持固めへ実利優先

-

11/03

- ・トランプ氏「米中はG2」 国防相合意 衝突回避へ対話ルート

- 台湾侵攻「在任中はない」 トランプ大統領が主張

-

11/04

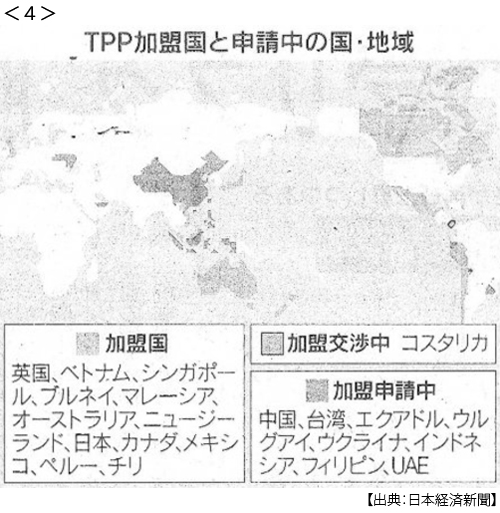

- ・フィリピン・UAE加盟申請 TPP、米関税に対応 自由貿易のとりでに <4>

- ・OPECプラス、増産停止 来年1~3月 ロシアに配慮か

- ・米アルファベット AI投資へ3.8兆円起債 オラクル、メタに続き

- ・外国人政策、見直し始動 関係閣僚会議 対不法滞在、厳格に

-

11/05

- ・年金積立て不足解消へ 金利高、企業に追い風 前期充足率97% 賃上げ後押し

- ・韓国原潜、米が「積極支援」 30年代後半に進水可能

- ・米政府閉鎖、過去最長に トランプ氏、強硬崩さず 低所得層支援巡り混乱

-

11/06

- ・米民主、地盤の地方選全勝 NY市長に急進左派 2州知事選 中道路線

- ・米家計債務2870兆円 7~9月最大 若年層の延滞増

- ・実質賃金9月1.4%減 9ヶ月連続、物価上昇響く

-

11/07

- ・米関税、保守派判事も疑義 トランプ氏の「権限乱用」に警鐘 <5>

- 最高裁、年内にも判断 政権敗訴なら110兆円還付 関税継続へ「代替手段」

-

11/08

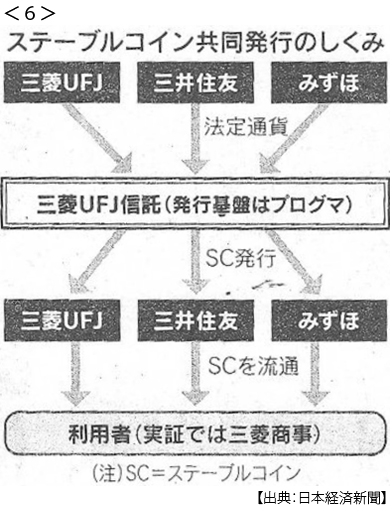

- ・ドル建て1強に風穴 円建てステーブルコイン、実用段階 <6>

- 3メガ・JPYC 2陣営に 越境送金へ弾み デジタル時代の円離れ防ぐ

- ・米ナスダック、週3%安 7ヶ月ぶり下落率 AI投資不安広がる

-

11/09

- ・COP30 分断が影 米不在の首脳会合、高市氏も欠席 気候対策、中国全面に

- CO2削減目標なお不十分 途上国支援見通せず

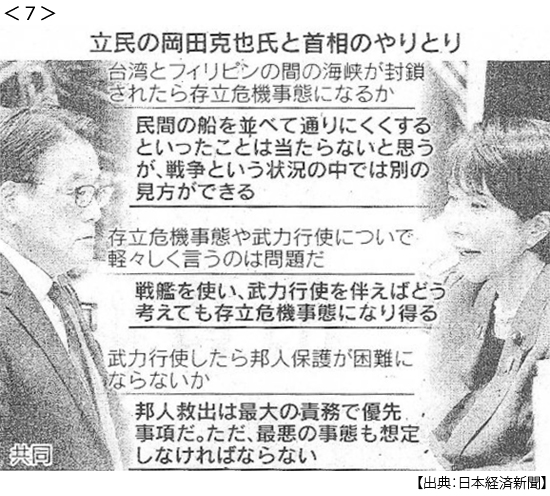

- ・「存立危機」踏み込んだ首相 台湾有事、抑止力高める狙い <7>

- 国会議論には懸念の声

-

11/10

- ・米中、相互に関税下げ 午後に発効 首脳合意を履行 レアメタル対米禁輸停止

- 貿易回復、日本にも波及

- ・存立危機発言 撤回せず 台湾有事巡り 首相、具体例言及は「反省点」

-

11/11

- ・経常黒字17.5兆円 14.1%増 輸入額が縮小 4~9月

- ・飲食店の倒産最多 1~10月 牛肉・コメ高騰響く 焼肉店はや前年越え

- ・「国民へ配当1人2000ドル」関税政策でトランプ氏 比喩の可能性、財務長官

-

11/12

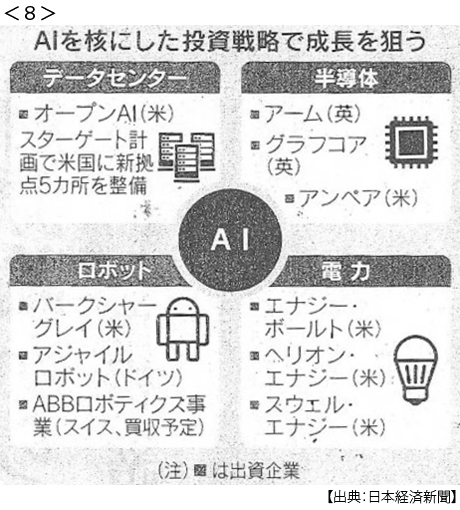

- ・ソフトバンクG最高益 エヌビディア株すべて売却 AIに賭け <8>

- オープンAIへ11%出資 大株主に 累計投資額5.3兆円 半導体・電力も連携

- ・NY株2週ぶり最高値 559ドル高 政府閉鎖解除に期待

- ・パキスタン首都で自爆テロ 首相「インドが支援」 12人死亡 インド反論

- インド首都爆発、複数医師関与か

-

11/13

- ・トヨタ、米に1.5兆円投資 今後5年間、現地生産拡大

- ・円下落、155円台

- ・高市首相「適切な金融政策重要」 日銀総裁「長期の緩和はリスク」 初顔合わせ